#MicrófonoEncendido

La libertad de prensa constituye un pilar esencial de toda democracia y del estado de derecho. Es la garantía de que la ciudadanía pueda acceder a información precisa, diversa y confiable, permitiendo la toma de decisiones informadas y la participación en los asuntos públicos. Además, esta libertad juega un rol crucial como contrapeso del poder, denunciando abusos, promoviendo la transparencia y fomentando la rendición de cuentas en las instituciones, lo que fortalece la confianza pública y el bienestar democrático.

En Centroamérica la violencia contra periodistas se ha convertido en una preocupante realidad, con casos de intimidaciones, agresiones y vigilancia incluso a través de leyes o políticas estatales que buscan silenciar las voces disidentes o el escrutinio público. Tal como lo señala el segundo Informe del Estado de la Libertad de Expresión y la Seguridad del Ejercicio Periodístico en Centroamérica (2023) del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la Universidad de Costa Rica. Que sitúa el estado del ejercicio periodístico en El Salvador, Honduras, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. Además, señala que los gobiernos y autoridades no están garantizando la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

La UNESCO (2018) destaca que las figuras políticas siguen intentando influenciar o deslegitimar a los medios y periodistas, lo que causa autocensura, debilita la credibilidad de los medios y pone en riesgo el periodismo independiente. La censura y las presiones gubernamentales son prominentes en administraciones como las de Nayib Bukele, Rodrigo Chaves, Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes encabezan ataques públicos directos contra la prensa independiente. Asimismo, el gobierno de Xiomara Castro ha recurrido a la militarización e intervención de medios de comunicación con ayuda de los poderes militares del país.

El informe de PROLEDI, recalca, que en la región existe un debilitamiento de las condiciones para ejercer la libertad de prensa y serias amenazas para el trabajo periodístico, que, en muchos casos, ha provocado el exilio.

Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Nicaragua y Honduras enfrentan graves dificultades en materia de libertad de prensa, mientras que El Salvador y Guatemala están en situaciones comprometidas. Este índice evalúa aspectos cruciales, como el pluralismo, la independencia de los medios, la seguridad del gremio periodista y el respeto a la libertad de expresión, destacando los retos que enfrentan estos países en garantizar un entorno seguro y libre para la prensa.

En 2024, cinco periodistas nicaragüenses sufrieron detenciones arbitrarias. A la fecha cuatro permanecen en condición de desaparición forzada. Entre estos casos destaca el de Fabiola Tercero, periodista, quien desapareció el 12 de julio junto a su familia. Según informes, siete agentes de policía allanaron su vivienda en Managua, confiscando su equipo de trabajo. Desde entonces, no se ha tenido información sobre su paradero, lo que ha generado preocupación y denuncias por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y libertad de prensa.

Alerta por la libertad de prensa en Centroamérica

Artur Romeu, porta voz y director para América Latina de RSF, señala que la situación de la libertad de prensa en Centroamérica es compleja y que no se puede definir como una situación homogénea, pues cada país tiene su contexto, su momento y fuerzas políticas. Aunque, “de manera general se ve un deterioro en varios de los países” Acompañado de una concentración excesiva de la propiedad de los medios en las manos de pocos grupos económicos que tienen muchísimo poder.

Romeu, señala que dentro de las violencias o agresiones identificadas en Centroamérica por RSF, destaca la instalación de narrativas por parte de las altas esferas de poder, que restringen el ejercicio periodístico y posicionan a periodistas y comunicadores como “enemigos del Estado” siguiendo lógicas observadas en otros contextos internacionales, como Estados Unidos, aunque cada país tiene sus propias formas de replicar. Estos factores reflejan un panorama desafiante para la libertad de prensa en la región, afectando tanto la práctica independiente como la sostenibilidad del periodismo.

“En El Salvador, por ejemplo, tenemos una lógica de estigmatización a la prensa, a los periodistas, a las periodistas sumamente fuerte que viene desde las más altas autoridades del país, incluso el Presidente Bukele sistemáticamente tiene una posición muy crítica, muy hostil al ejercicio del periodismo y muchas veces no ha dejado de insultar, ofender públicamente a los periodistas, creando un ambiente muy poco favorable al ejercicio independiente del periodismo y creando una sensación incluso de limitaciones al acceso a la información con medios que tienen prohibida la entrada, por ejemplo en conferencias de prensa, y eso ha generado una tensión muy brutal, aunque no sea necesariamente un modelo de censura más explícita de Estado como lo vemos en Nicaragua”.

También destaca que un factor común en la región es la precarización laboral a la que se enfrenta el gremio y su sostenibilidad financiera.

“o sea no solamente los retos que tienen que ver con la censura más directa desde el Estado o de otros actores, pero también las condiciones materiales, los recursos financieros, humanos, o sea las condiciones para que se pueda generar y producir y tener un medio que se desarrolle como estructura económica y que pueda seguir buscando desarrollar sus equipos tecnológicos, ampliar sus audiencias, el contexto de precarización laboral impacta muchísimo también el desarrollo del periodismo en la región”, expresa Romeu a Infomedio.

Al respecto, Raúl Silesky, fundador y presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) en Costa Rica, advierte que el problema más serio a nivel regional es la debilitación de las democracias y el efecto que tiene en las libertades, incluyendo la libertad de prensa.

“Porque si usted ve el mapa mundial, RSF hace un mapa mundial de la situación de la libertad de expresión y se ve que gran parte del mundo está en rojo o está en naranja, difícilmente se llega al amarillo o se llega al verde, que es donde hay más democracia.

Entonces aquí hay una pelea fuertísima y lo más terrible es que ahora las democracias están permitiendo que internamente surjan sus propios enemigos y asuman el poder”, comentó Silesky a Infomedio.

La libertad de prensa es un derecho fundamental que refleja el estado democrático y la calidad de las instituciones en una sociedad. En Centroamérica, la situación de la libertad de prensa varía notablemente entre países, desde entornos más favorables como Costa Rica, donde se reconoce un nivel alto de protección a periodistas y pluralidad informativa, hasta escenarios preocupantes como Nicaragua, donde el gobierno ha sido señalado por censura y represión hacia los medios independientes. Por su parte, Guatemala, El Salvador y Honduras enfrentan desafíos significativos, incluyendo la violencia, la intimidación y restricciones legales que afectan tanto a periodistas como a organizaciones mediáticas. Este panorama diverso resalta la importancia de analizar las condiciones en cada nación para comprender las implicaciones sobre la democracia y los derechos humanos en la región.

Honduras: Asesinatos de periodistas y la impunidad que perpetúa la violencia

De acuerdo con el Balance anual (2024) de RSF sobre libertad de prensa. Honduras se sitúa como el cuarto país de Latinoamérica con menos libertad de prensa, con un índice de 38,08, que lo ubica en una situación muy grave o crítica. De los cinco indicadores que conforman la puntuación, el indicador político es el que más desciende en 2024, con una caída de 5.36. En concordancia con la opinión de El Comité por la Libre Expresión (C-Libre), una coalición de periodistas y miembros de la sociedad civil en Honduras, quienes describen la situación de libertad de prensa en el país como crítica.

Aunque la elección de Xiomara Castro en 2021 generó esperanzas de cambio, los desafíos persisten, con restricciones al acceso a la información y discursos hostiles hacia la prensa. Según la fuente representante de C – Libre, las agresiones contra periodistas, comunicadores sociales y voces críticas aumentan, con la clara intención de generar censura indirecta y autocensura, provocada por diversos sectores de la sociedad. Por ejemplo, en algunas zonas del país, la influencia del crimen organizado y las redes de narcotráfico, son tan grandes que llegan a ordenar contenidos que deben ser incluidos en las programaciones de los espacios informativos.

“Desde hace un tiempo (últimos 15 años) se registran varias manifestaciones de violencia que pone en riesgo el ejercicio del periodismo en el país, produciendo un contexto de grandes riesgos para los obreros de las comunicaciones en el país. Un panorama de recrudecimiento de la violencia contra periodistas y comunicadores sociales”.

En el informe Las palabras importan, ¡Protejamos la sana crítica! elaborado por C-Libre, se destaca la importancia de valorar y proteger a quienes, a través de sus palabras, denuncian, critican, cuestionan y exponen temas de interés nacional, promoviendo la sana crítica como un medio esencial para exigir derechos. Sin embargo, el documento pone de relieve preocupantes prácticas de criminalización hacia medios de comunicación y periodistas, incluyendo actos de hostigamiento por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras, quienes presionan a los comunicadores para que revelen sus fuentes, comprometiendo así el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el derecho a la información.

“Acción penal que representa una acción grave contra con doble intencionalidad la intimidación por la querella y las acciones para revelación de la fuente. Una situación que no se daba en el país desde la década de los 80 (…) Se sumaron restricciones informativas, como las limitaciones de acceso al Congreso Nacional y un anuncio alarmante sobre la criminalización de protestas en espacios públicos”, destacó C – Libre a Infomedio.

Durante 2024, tres profesionales de prensa fueron asesinados. El primero de ellos, corresponde al nombre de Luis Alfonso Teruel Vega de 39 años quien fue colaborador del programa Noticias – Comentarios y Opiniones, transmitido por el canal local Pencaligüe Televisión. También administraba la página en Facebook Luisito TV Informa, donde era beligerante y crítico del actual gobierno. Teruel, fue asesinado tras 2 disparos, el domingo 28 de enero en Atima, departamento de Santa Bárbara, Honduras. Antes de los hechos, había divulgado sobre la amenaza de destrucción del bosque y venta de madera, los conflictos en la Departamental de Educación y la proliferación de ventas de bebidas alcohólicas en la localidad.

El segundo de los casos se registró la madrugada del 22 de marzo, en Tegucigalpa, departamento Francisco Morazán. La víctima, de nombre Henry López, colaborador de los medios de comunicación de la Iglesia Católica en Tegucigalpa. López fue acribillado por 7 balas frente a su casa de habitación, mientras cambiaba una de las llantas de su vehículo, de acuerdo con testigos. Según el informe publicado por C – Libre, hasta diciembre de 2024 no se disponía de información en las plataformas oficiales de la Dirección Policial de Investigación (DPI) sobre los avances en la investigación del crimen.

El tercer caso registrado es el de Douglas Enrique Arce, un camarógrafo de 28 años que trabajaba en la cobertura deportiva para Choluvisión Canal 27, junto a su padre, quien también es comunicador social. El trágico hecho ocurrió en la noche del 3 de junio de 2024, en las cercanías del Barrio El Estadio, al sur de Choluteca. Aunque las autoridades de la DPI han asegurado que un equipo está trabajando en la investigación, hasta el momento no se han reportado avances significativos. Este caso, al igual que los otros, está documentado en los reportes de monitoreo realizados por C-Libre, específicamente en las Alertas 16-2024, 52-2024 y 76-2024 respectivamente. Estos asesinatos subrayan la fragilidad de las medidas de protección, mientras la violencia sigue siendo el principal desafío para periodistas y comunidades que defienden sus derechos en un entorno sumamente hostil.

“La impunidad, que supera el 95%, alimenta un clima de inseguridad, mientras la polarización social y los ataques en redes sociales intensificaron el hostigamiento hacia comunicadores y activistas. Pese a la existencia de un mecanismo nacional de protección, la mayoría de los periodistas amenazados no recurren a él, reflejando su limitada efectividad. Las mujeres periodistas, además, enfrentan crecientes riesgos en el entorno digital”, menciona C-Libre.

De las últimas agresiones contra la prensa hondureña, las Fuerzas Armadas (FFAA) interpusieron el 21 de noviembre una acción legal contra 11 medios de comunicación por presuntos delitos de difamación y calumnias hacia el general Roosevelt Hernández, Jefe del Estado Mayor Conjunto. La denuncia surge tras la publicación de información que alegaba que el general «encañonó» un ejemplar de la Constitución de la República en un acto público.

El auditor jurídico militar, coronel Max Alonso Hernández Marcia, presentó la querella ante la Fiscalía de Delitos Comunes, entregando pruebas que incluyen recortes, videos y audios de las publicaciones y transmisiones. Entre los medios acusados se encuentran reconocidos canales de televisión, diarios y plataformas digitales como HCH Televisión Digital, Diario El Heraldo y Hondudiario, cuyo director, Arístides Aceituno, enfrenta cargos por «injuria con publicidad».

La DPI inició diligencias investigativas, incluyendo visitas a los medios implicados, con el propósito de recabar declaraciones y solicitar la revelación de fuentes periodísticas, un acto que ha encendido alarmas en la comunidad periodística y de derechos humanos.

El Colegio de Periodistas de Honduras y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron preocupación y calificaron este acto como un peligroso precedente para la libertad de prensa en el país. La acción de las FFAA ha generado un debate crítico sobre el equilibrio entre la protección de derechos individuales y la defensa de una prensa libre en Honduras.

“Esta es la agresión que actualmente preocupa más en el país, esto a consideración del proceso electoral en el país que podría tener repercusiones lamentables en la sociedad con la posible censura de medios de comunicación y periodistas del país”, remarcó la fuente de C – Libre.

Agrega que, la situación de libertad de prensa en Honduras es similar respecto a otros países de la región. “Esto a considerando de lo que trasciende desde Nicaragua con el cierre de medios de comunicación, situación que también sucede en Honduras la expulsión de periodistas del país por parte del crimen organizado sin que el gobierno tome cartas en el asunto. Por otra parte, vemos que en El Salvador comienzan a trascender algunas acciones de censura de periodistas desde el oficialismo, situación que en el país siguen en aumento”.

El Salvador: Entre la estigmatización y la autocensura de un gobierno anti – prensa

El Balance anual (2024) de RSF sobre libertad de prensa coloca a El Salvador, en el sexto puesto del ranking latinoamericano sobre libertad de prensa en deterioro con 44, 01 puntos del índice. De los cinco indicadores que conforman la puntuación, el indicador político es el que más desciende en 2024, con una caída de 8.92 respecto al 2023.

Al respecto Jazmín E., periodista y defensora de los derechos humanos salvadoreña comenta que, durante los últimos 5 años, a nivel regional la libertad de prensa se ha venido deteriorando y esto no deja por fuera a El Salvador, donde se ha recrudecido la criminalización y la persecución contra la prensa, a través incluso del discurso público de quienes están en el poder. “En todos los países de nuestra región el ser periodista ha significado un gran riesgo (…)”, subrayó.

Por su lado, Sergio Araúz, representante de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) expresa que, si bien a nivel de región centroamericana Nicaragua está en la situación más extraordinaria “ya que es una dictadura plena, violenta y en una situación (…) peligrosa, donde hay cárcel, tortura, exilio y hasta, digamos que, despojo de nacionalidad” El Salvador, está experimentando una situación similar con la cooptación por el oficialismo y un gobierno anti-prensa.

“No hay la promoción de pluralismo ni de defensa de la libertad de expresión desde el oficialismo y eso hace que, digamos que, ser periodista en El Salvador sea muy hostil, sea muy difícil”, señaló

Sobre los desafíos para la libertad de prensa, Araúz hace referencia al entorno poco habilitante y hostil para el ejercicio periodístico, así como baja remuneración o precarización de la labor, por la falta de un modelo sostenible para medios independientes y finalmente el crecimiento de los autoritarismos, que se vincula al financiamiento, ya que estos modelos le apuestan a la propaganda y a modelos de desinformación para ahogar al periodismo y a la prensa. “Entonces creo yo que vienen tiempos muy difíciles en ese sentido”, comentó.

Para Jazmín E., es fundamental subrayar las agresiones directas que sufre el periodismo mientras desempeñan su labor en los lugares donde reportan las noticias. Estas agresiones abarcan amenazas por parte de las autoridades, ataques físicos, intentos de confiscación de equipos de trabajo y hostigamiento en línea, incluso por parte de ciudadanos que respaldan tales acciones. Además, resaltó la estigmatización que enfrenta la labor periodística, alimentada por discursos oficiales que presentan a la prensa como enemiga. “Este es un discurso que ha prevalecido durante dos periodos presidenciales, asociando la labor periodística con los grupos de poder y afirmando que sirve para mantener sus agendas”, señaló.

Estos discursos han llevado al gremio de periodistas a practicar la autocensura. “El miedo a las represalias nos lleva, como periodistas, a limitarnos en los cuestionamientos públicos por nuestra seguridad personal. Esto implica que nuestras evaluaciones como profesionales de la comunicación no tengan el respaldo necesario para exponer lo que sucede en el país y con los grupos de poder. Las consecuencias pueden ser devastadoras: desde detenciones arbitrarias y persecuciones en los hogares hasta hostigamiento en nuestra labor periodística. Varias de estas situaciones ya han afectado a colegas, quienes han enfrentado persecución, arrestos injustificados y otras formas de represalia. Por ello, la autocensura se ha convertido en una realidad generalizada en nuestro gremio”, concluyó.

Otro gran desafío que enfrenta la prensa salvadoreña es la restricción en el acceso a la información. Aunque en El Salvador existe el Instituto de Acceso a la Información Pública, en los últimos años se han registrado múltiples denegaciones de acceso a datos. “Muchos de estos datos, al solicitarlos, son clasificados como reservados bajo argumentos de seguridad. Por ejemplo, si quisiera solicitar un informe detallado sobre cuántas personas han fallecido en los centros de confinamiento o penales, no obtendría esa información”, comentó Jamín E.

Durante el 2023, la APES, contabilizó un total de 311 vulneraciones. De estas 82 fueron agresiones por funcionarios públicos, 87 fueron declaraciones estigmatizantes contra la prensa en el país. Además, registraron 131 agresiones contra medios digitales. Y también se identificaron 96 agresiones contra mujeres periodistas. Estos ataques se han profundizado durante 2024, considerando el contexto socio – político en el que El Salvador se desarrolla, como el régimen de excepción e investigaciones sobre fondos públicos.

Araúz señala que los casos más recientes y alarmantes de violaciones a la libertad de prensa ocurrieron el año pasado. El más destacado de ellos fue el allanamiento a la vivienda de la periodista Mónica Rodríguez, donde residía junto a su pareja. Durante el operativo, le confiscaron sus teléfonos celulares, tanto personales como de trabajo, sus computadoras y varias memorias USB. Este acto de atropello estatal fue llevado a cabo por fiscales encapuchados, sin contar con una orden administrativa que justificara el allanamiento.

Al igual que honduras, algunas redacciones han sufrido acoso por parte de la fiscalía general de la República para que las fuentes de las notas sean descubiertas. “Eso es preocupante, eso creemos que puede sentar un precedente nefasto porque está atentándose contra el derecho de los periodistas a guardar sus fuentes”, señaló Arauz.

Ante estas acciones, la prensa salvadoreña ha encontrado como medida de protección la denuncia pública con actores de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y mesas de prensa. En los casos más graves, han tenido que optar por la reubicación, incluido el exilio, sobre todo de periodistas de medios digitales.

Para Jamín E., El Salvador se encuentra en un nivel comparable al de otros países de la región, aunque cada nación posee sus particularidades. Explica que la principal similitud radica en las agendas de control comunicacional que implementan los Estados. Señala que, cuando un medio de comunicación desafía las directrices promovidas por los gobiernos, se toman acciones en su contra y son etiquetados como enemigos.

«Lo que sí me da cierto temor es de que, si estas agendas se mantienen así, (…) puedan desarticular procesos de luchas colectivas (…) Yo creo que eso es lo que puede afectar, y yo creo que esa es una gran comparación entre muchos países de Centroamérica, principalmente en el caso de Nicaragua – El Salvador, pues que los poderes gubernamentales tienen mucho peso sobre sus discursos políticos, entonces ese puede ser un factor de comparación.”

Aunque Arauz, señala que para mejorar las condiciones país en las que se desarrolla la prensa en El Salvador, es necesaria la voluntad y la acción proactiva del Estado y de los poderes principales.

Por su parte, Jazmín E. enfatiza la importancia de fortalecer las instituciones democráticas y garantizar la independencia de los poderes judiciales, acompañando estas medidas con la promoción de una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, destaca la necesidad de impulsar la protección internacional, subrayando que la comunidad global debe ejercer presión sobre los gobiernos para que respeten la libertad de prensa y la libertad de expresión, derechos fundamentales que requieren respaldo tanto regional como internacional. Un enfoque unificado, asegura, potenciaría la efectividad de estas iniciativas.

“Obviamente en nuestros países están haciendo diversas luchas dentro de libertad de prensa, pero no estaría nada mal de que algo regional pueda unificar estos procesos de demanda y tener mayor respaldo sobre las entidades ya internacionales y globales”.

Para concluir, Jazmín E. considera indispensable fomentar la autorregulación periodística y garantizar la calidad del trabajo informativo. “Los comunicadores deben ser veraces, objetivos y responsables, respaldando su labor con investigaciones sólidas y datos confiables, para contribuir a transformar nuestras sociedades de manera sostenible”. remarca.

Costa Rica: Un faro que se atenúa bajo la sombra de la autocensura y el discurso hostil.

Aunque Costa Rica sigue siendo el país con mayor salud en temas de libertad de prensa, el Balance (2024) de RSF muestra una caída de 4,07 puntos respecto al año anterior en su índice, pasando del puesto 23 al 26. Los indicadores económico, legislativo y social son los que presentan una disminución significativa.

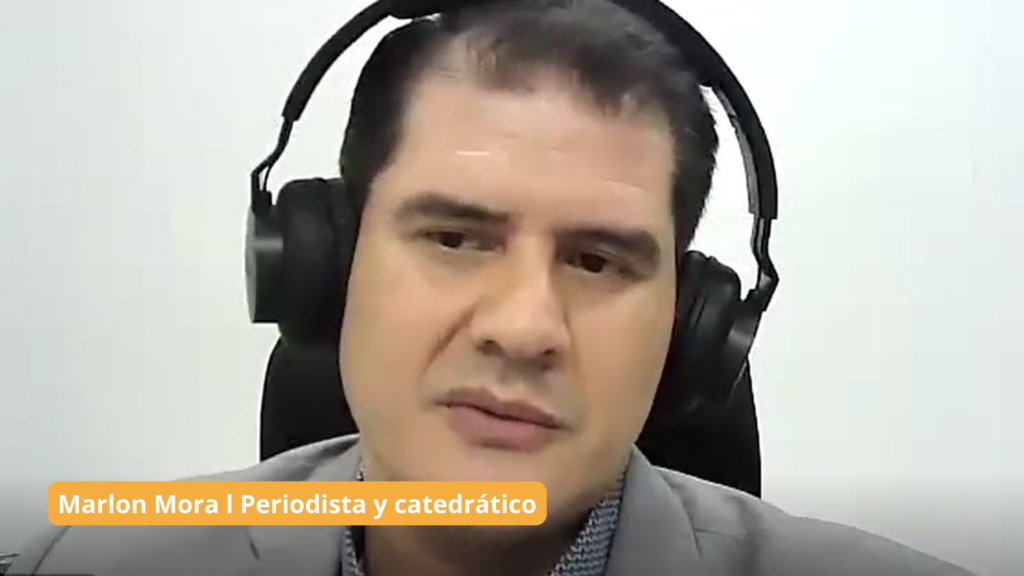

Tal como remarca Marlon Mora, periodista costarricense, catedrático y expresidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica: “el espacio que se suponía como un faro de luz en temas de libertad de expresión, que era nuestro país, ha venido en decadencia (…) si bien seguimos teniendo un puesto decente, no gozamos de la misma salud que teníamos anteriormente. Y otros reportes indican que Costa Rica está en peligro”.

Por su parte, Silesky, director de IPLEX, considera que la administración del gobierno actual ha mantenido una ofensiva contra un sector de la prensa costarricense, principalmente porque revelaron hechos ocurridos durante su período en el Banco Mundial. “Y de hecho vemos a lo que últimamente le pasó al periodista Guzmán, ¿verdad? Y también a los periodistas de la Universidad de Costa Rica, que hicieron preguntas que a él no le gustaron y (…) él actuó y su cuerpo de seguridad actuó de una manera muy irrespetuosa a la libertad de expresión y prensa. Pero fuera de este aspecto fundamental, esa actitud de él es contra la prensa analítica, la prensa que investiga y que denuncia, el resto de la prensa nacional que está en otras funciones y en otros roles, pues no tiene ningún problema con el Poder Ejecutivo”, señaló.

Silesky también advierte que, aunque en otros períodos presidenciales se han observado dificultades en el ejercicio de la prensa, nunca se había vivido de forma tan clara y grosera como con el actual presidente Rodrigo Chaves, quien ha atacado al periodismo con términos como “canallas” y otros aún más groseros.

Mariateresa Garrido, profesora adjunta del Departamento de Derecho Internacional de la UPEACE y de la Oficina de Asistencia Legal Gratuita para Periodistas, agrega que desde 2023 se ha observado un aumento en insultos contra periodistas por parte de representantes del Estado, lo que ha incidido negativamente en la percepción de los medios e incluso en el respeto hacia periodistas. “Estos discursos permean el ecosistema digital por lo que se ha visto un aumento de insultos y agresiones verbales en redes sociales y plataformas de internet que replican los comentarios realizados en otros ámbitos de la vida pública”, señala.

Garrido advierte que, a raíz de las elecciones de 2022, se han registrado sanciones a medios de comunicación por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) debido a publicaciones en redes sociales. También se han observado mayores limitaciones para acceder a la información pública y a fuentes oficiales, lo que afecta el ejercicio de la profesión.

En la misma línea, Mora agrega que “estamos pasando un muy buen tiempo para el periodismo, un muy mal tiempo para los periodistas”, porque el ejercicio periodístico se está viendo vulnerado por el mismo marco legal que debería protegerlo, lo que, como efecto, lleva a la autocensura.

Sobre los cambios en el sistema de protección para la prensa en Costa Rica, Garrido subrayó la importancia de reducir los ataques verbales, fomentar la denuncia pública y garantizar el acceso a la información. “Primero, es esencial disminuir los ataques verbales por parte de representantes del Estado. Segundo, emitir pronunciamientos constantes contra la violencia hacia periodistas. Tercero, facilitar el acceso a la información pública. Y, por último, simplificar los procesos para que los periodistas puedan obtener refugio”, destacó Garrido.

Por su lado, Mora comenta que es fundamental fortalecer los modelos de democracia y promover un diálogo respetuoso entre el Estado y la prensa. Este enfoque debe establecer límites claros entre el poder político y la auditoría social a la que están expuestas las figuras públicas. “Las democracias sólidas debaten con la prensa sin recurrir a epítetos despectivos hacia nosotros o nuestros colegas. Ese tipo de discurso que denigra a la prensa refleja un rumbo equivocado para una democracia tan robusta como la de Costa Rica”, afirmó Mora.

Marlon Mora ha sido una de las víctimas más recientes de persecución política hacia la prensa costarricense. El ahora exdirector del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica fue condenado por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José por dos delitos de difamación en perjuicio del excandidato presidencial Juan Diego Castro. La sentencia incluyó una multa de 600,000 colones, una indemnización civil de 15 millones de colones y la obligación de publicar la sentencia completa en un diario de circulación nacional.

El caso se originó en 2019 debido a declaraciones consideradas ofensivas hacia Castro, emitidas en un programa satírico transmitido por Canal 15 durante la campaña electoral de 2018. Mora ha señalado que esta condena representa una amenaza a la libertad de expresión. A la fecha, Mora ha enfrentado dos juicios y se espera un tercero en marzo.

Guatemala: La escalada de la intimidación y persecución estatal contra la prensa

Guatemala, ocupa la quinta posición de los países con menos libertad de prensa en Latinoamérica, según los resultados del reciente Balance (2024) de RSF, pasando del puesto 127 al 138. Con un marcado descenso en sus indicadores políticos y legislativos.

La situación de la libertad de prensa en Guatemala enfrenta desafíos significativos. Diversas organizaciones internacionales han señalado un aumento en la intimidación, el silenciamiento y las restricciones al ejercicio periodístico. Estas restricciones incluyen ataques verbales y físicos, procesos judiciales contra periodistas y limitaciones al acceso a la información pública. Además, se ha observado que algunas agresiones provienen de actores estatales, lo que genera un ambiente hostil para los medios independientes. Esto afecta no solo al periodismo, sino también al derecho de la población a estar informada de manera libre y plural.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras su visita in loco a Guatemala en julio de 2024 para evaluar la situación de los derechos humanos en el país, destacó que, aunque la Constitución Política de Guatemala garantiza la libertad de expresión y pensamiento, este derecho enfrenta serias limitaciones en la práctica. Durante su visita, la Comisión recibió múltiples denuncias sobre acciones intimidatorias dirigidas contra medios de comunicación y periodistas independientes, especialmente aquellos que investigan temas relacionados con la administración pública y casos de corrupción.

El hostigamiento ha escalado hasta incluir amenazas de muerte, lo que ha llevado a algunos medios a proporcionar a sus trabajadores equipos de protección, como chalecos antibalas. Además, al igual que en Honduras y El Salvador, en Guatemala se ha registrado un incremento en las citaciones a periodistas para interrogarles sobre sus fuentes de información, lo que representa una grave amenaza para el ejercicio pleno de la libertad de prensa.

“Durante la visita, la Comisión recibió información sobre la presentación de 75 denuncias de amenazas a periodistas ante el Fiscal Especializado en Delitos contra Periodistas y Sindicalistas. Pese a que la Fiscalía cuenta con estas denuncias, la información recibida indica la falta de avances significativos en la investigación y sanción de los responsables de estos ataques y acciones intimidatorias. La impunidad en la investigación sobre estos ataques, además, contribuye a crear un ambiente de intimidación y amedrentamiento para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e investigación en Guatemala, dado que desalienta la denuncia de actos violatorios de los derechos humanos. A su vez, tiene un efecto directo sobre la libertad de expresión al enviar un mensaje alentador a los perpetradores de dichos crímenes, quienes se encuentran amparados por un patrón de impunidad que les permite continuar con su accionar”.

El informe de la visita también señala como desafíos para el ejercicio de la libertad de prensa en Guatemala la persistente falta de acceso a la información pública, las restricciones que dificultan el funcionamiento adecuado de las radios comunitarias y la concentración mediática en manos de capital privado. En particular, destaca el caso del empresario mexicano Ángel González, quien controla cuatro canales de televisión abierta y varias radiodifusoras (solo en Guatemala), lo que representa un monopolio que limita la diversidad de voces y perspectivas en los medios de comunicación del país.

Por otro lado, la Comisión también señaló el acoso y hostigamiento sistemático por parte del gobierno, ejercido a través de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Medios como Nuestro Diario, Prensa Libre y el Periódico denunciaron que funcionarios de esta institución se extralimitaron en sus funciones al exigir la entrega de documentos internos de las empresas editoras y retirar dichos documentos de sus oficinas. Esto contraviene los procedimientos habituales, que estipulan que las revisiones deberían realizarse en las sedes de los propios diarios.

“La Comisión entiende que las auditorias fiscales por parte del Gobierno son acciones legales, pero cuando éste las utiliza como medio para acosar o intimidar, obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones y limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático. Mas allá que la SAT está facultada legalmente para realizar las auditorías que sean necesarias en cualquier empresa, no puede excederse en sus funciones a través de acciones abusivas como medio indirecto de acoso exclusivo a la prensa” Refiere el informe de la Comisión.

Las denuncias más recientes, también registradas en el informe de la Comisión, incluyen ataques dirigidos contra los periodistas José Rubén Zamora y Juan Luis Font, ambos directivos del diario El Periódico, así como contra Elizabel Enríquez y María de los Ángeles Monzón. Además, se han reportado amenazas de muerte dirigidas tanto a periodistas como a defensores de derechos humanos, lo que resalta un contexto preocupante de hostigamiento y violencia hacia quienes ejercen el derecho a la libertad de prensa y la defensa de los derechos fundamentales.

Nicaragua: El imperio del silencio, el exilio y las desapariciones.

La situación de la libertad de prensa en Nicaragua ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años, marcada por una creciente represión hacia periodistas y medios independientes. Bajo la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo se han implementado medidas que buscan silenciar las voces críticas, incluyendo detenciones arbitrarias, exilio forzado, confiscación de bienes y restricciones al acceso a la información pública. Estas acciones han generado un ambiente de censura y autocensura, donde ejercer el periodismo se ha convertido en un acto de valentía y resistencia. La comunidad internacional ha expresado su preocupación, destacando la necesidad de proteger la libertad de expresión como un derecho fundamental en el país.

El contexto, le vale ocupar el segundo lugar de los países latinoamericanos con la peor situación para la libertad de prensa, superados solo por Cuba. De acuerdo con el Balance (2024) de RSF, Nicaragua se sitúa en el puesto 163 de 180 países, con una puntuación de 29,2 en el índice sobre libertad de prensa. Siendo el indicador político, con las mayores afectaciones.

De acuerdo con el Informe Anual de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) titulado La Libertad de Prensa en Nicaragua: Un Lamento Silenciado (2024), se observa una leve disminución en los reportes de agresiones contra periodistas y medios de comunicación en comparación con el 2023. Sin embargo, este aparente avance contrasta con un preocupante incremento en la autocensura, reflejo de un ambiente represivo que sigue limitando la libertad de prensa en el país.

El informe de la FLED documentó 81 casos de violaciones a la libertad de prensa. De los casos registrados, 57 afectaron a individuos y 24 a entidades jurídicas, destacándose patrones recurrentes de agresión. Entre ellos, el uso de discursos estigmatizantes por parte de funcionarios y medios oficialistas para desacreditar a periodistas; agresiones físicas y verbales, incluyendo allanamientos y confiscación de equipos por parte de la Policía Nacional; y el abuso de poder estatal mediante detenciones arbitrarias y confiscaciones.

En los últimos meses de 2024, se intensificó la represión, con desapariciones forzadas, destierros y más detenciones arbitrarias. Esta situación ha generado un clima de miedo, dejando a 10 departamentos del país sin acceso a información veraz y debilitando el periodismo local. En este contexto, 46 periodistas fueron forzados al exilio en 2024, sumando un total de 283 desde 2018.

De los 46 periodistas, 31 son hombres y 15 son mujeres. Destacan en las cifras, tres adultos mayores retirados de los medios de comunicación, quienes eran familiares de periodistas o conocidos dentro del gremio, comentó Guillermo Medrano, director ejecutivo de la FLED a Infomedio.

Medrano también señaló la existencia de un subregistro de casos de exilio, reconocido por las organizaciones, pero difícil de cuantificar debido a la limitada presencia de periodistas en el país que puedan colaborar con esta información. En particular la FLED reporta escasa o nula representación en cuatro departamentos de Nicaragua, lo que complica aún más el monitoreo de estos casos.

Otro desafío significativo para el ejercicio del periodismo en Nicaragua es el abandono de la profesión por parte de numerosos comunicadores. Según una consulta realizada a medios de comunicación por la FLED, en 2024, 52 periodistas dejaron de ejercer para dedicarse a otras actividades económicas, siendo la precarización de los salarios una de las principales causas de esta decisión.

Para Raúl Silesky, presidente de IPLEX, Nicaragua es el ejemplo más lamentable respecto a la libertad de prensa, caracterizado por la persecución, el hostigamiento, el destierro y desaparición. “Creo que es el peor país centroamericano de persecución, hostigamiento a la libertad de expresión, la libertad de prensa”.

Entre 2024 y principios de 2025, en Nicaragua se registraron cinco casos de periodistas sometidos a detenciones arbitrarias, acompañadas de allanamientos en sus viviendas, confiscación de equipos tecnológicos y bienes personales. El primer caso ocurrió el 12 de julio de 2024, cuando Fabiola Tercero Castro, periodista independiente, feminista y gestora cultural, fundadora del medio digital Galería News, fue detenida. Posteriormente, el 27 de octubre, fue arrestado Elsbeth D´Anda, director del programa televisivo La Cobertura, transmitido en Canal CDNN 23, tras criticar en su programa el alto costo de la vida en el país, abordando temas como el precio de la canasta básica y el aumento salarial insuficiente anunciado por el gobierno.

El 22 de noviembre, Leo Cárcamo, corresponsal de medios nacionales, fue detenido; seguido por el caso de Henry Briceño, el 24 de noviembre, quien continuaba ejerciendo su labor periodística a través de redes sociales y medios locales en San Rafael del Sur. Finalmente, en febrero de 2025, Irvin Guerrero se convirtió en el quinto periodista afectado por estas acciones represivas.

Henry Briceño, fue extraído de su casa de habitación junto a su familia. Según su relato a distintos medios nicaragüenses, cuatro patrullas de las fuerzas policiales irrumpieron en su hogar en San Rafael del Sur sin una orden judicial, acusándolo de ser líder de la oposición en la región. Durante el operativo, Briceño y su familia fueron tratados de manera violenta y humillante, siendo separados y trasladados en patrullas policiales, custodiados por dos agentes policiales, cada uno, haciendo uso de fusiles.

Posteriormente, Henry Briceño y su familia fueron entregados a miembros del Ejército de Nicaragua por efectivos policiales de Rivas, quienes los forzaron a cruzar la frontera hacia Costa Rica bajo condiciones intimidantes. Además, las autoridades confiscaron sus propiedades y negocios. El operativo estuvo bajo el mando del Comisionado Mayor Lázaro Clemente Quintanilla Álvarez, jefe de la Policía en San Rafael del Sur. Según Briceño, durante el traslado, Quintanilla mantuvo comunicación constante con Horacio Rocha López, conocido como “el ángel de la muerte”, quien en ese momento ocupaba el cargo de Asesor de la Presidencia en temas de seguridad tras un largo retiro desde 2014.

Briceño también denunció que, antes de su captura, él y su familia fueron víctimas de hostigamiento y persecución. En un episodio particularmente perturbador, tras el fallecimiento de su hermano Pedro, tuvieron que solicitar permiso al “servicio de inteligencia” para trasladarse a Diriamba. Mientras estaban en el cementerio, Briceño recibió una llamada exigiendo que tomaran fotografías junto al féretro de su hermano para confirmar su presencia.

Durante el periodo de hostigamiento, Briceño relató que miembros de la contrainteligencia se presentaban diariamente en su casa a las 5:30 a.m., tocaban el timbre y exigían acceso para revisar los equipos tecnológicos. Incluso llegaron a tomar fotografías de la familia en ropa de dormir y requerían un itinerario detallado de sus actividades diarias.

En una nota de prensa a propósito del día del periodista nicaragüense el pasado 1 de marzo, RSF refiere que el hijo de Henry Briceño de 11 años se convirtió en el niño nicaragüense más joven en ser exiliado y desposeído por el régimen.

De los cuatro casos restantes, hasta la fecha no se cuenta con actualizaciones. En los casos de Irvin Guerrero y Elsbeth D´Anda, las autoridades judiciales los han acusado de tenencia ilegal de armas y presuntos vínculos con delitos de drogas. Sin embargo, no se tiene información sobre su paradero desde sus respectivas detenciones. De manera similar, el paradero de Leo Cárcamo sigue siendo desconocido desde su arresto.

En cuanto a las desapariciones forzadas, el caso de Fabiola Tercero Castro genera una profunda preocupación. Desde el allanamiento a su vivienda el 12 de julio de 2024, no se ha tenido noticia alguna de ella ni de su familia, lo que subraya la gravedad de la situación y el clima de represión que enfrentan los periodistas en Nicaragua.

El futuro del periodismo en Centroamérica: ¿un camino cuesta arriba?

Para Artur Romeu director RSF para Latinoamérica, el futuro de la libertad de prensa en Centroamérica está condicionado por factores políticos y contextos diversos. Al respecto menciona que, en Nicaragua, la incertidumbre domina el panorama, con casi 300 periodistas exiliados debido a la persecución del gobierno de Ortega, lo que dificulta imaginar un cambio abrupto en las condiciones actuales. En contraste, Guatemala muestra señales de esperanza con la llegada del presidente Arévalo, quien ha expresado apoyo al periodismo y la libertad de prensa, aunque enfrenta tensiones políticas y desafíos estructurales que limitan la implementación de su agenda.

Por otro lado, la figura de Nayib Bukele en El Salvador genera preocupación debido a su liderazgo autoritario y su capacidad para movilizar discursos de desinformación que presentan a la prensa como enemiga de la sociedad. Este fenómeno tiene repercusiones más allá de las fronteras salvadoreñas, influyendo en la percepción de la prensa en toda la región.

Además, los avances tecnológicos y la falta de regulación de plataformas digitales como Meta, plantean nuevos retos para el ejercicio periodístico, sumándose a los desafíos históricos y estructurales.

A partir de este contexto, solo se pueden vislumbrar “futuros donde el periodismo va a tener que seguir como una profesión de riesgo y de resistencia en alguna medida, pues la función social del periodismo es ejercer un control social sobre el poder en nombre de los ciudadanos, entonces ejercer esa función seguramente es un reto en todos los países. En varios países de América Central, donde la situación política es más inestable o puede ser más inestable, eso se refleja de manera más intensa”, remarcó Romeu.

Romeu, además, señala que, ante este escenario, se vuelven necesarias transformaciones estructurales que puedan garantizar el pleno ejercicio de la prensa en la región, donde los Estados cumplan su función como titular de obligaciones. Esto implica tanto abstenerse de interferir en el libre flujo de información o de participar en violaciones contra periodistas, como actuar de manera proactiva para promover este derecho. Esto incluye asegurar el pluralismo y la diversidad mediática, crear un ambiente favorable para el ejercicio del periodismo y prevenir actos de violencia contra la prensa.

“Además, los estados deben proteger a periodistas amenazados, garantizar justicia para las víctimas de crímenes relacionados con su labor y fomentar el desarrollo de medios independientes, incluyendo los comunitarios. La responsabilidad estatal abarca la protección, prevención y promoción activa de condiciones que fortalezcan la libertad de prensa”, enfatizó.

Silesky, presidente de IPLEX, y Mora, periodista costarricense y catedrático, hacen un llamado a la solidaridad gremial en Centroamérica, resaltando la importancia de acciones que dignifiquen y protejan el ejercicio periodístico en la región, al tiempo que proponen desarrollar herramientas para garantizar la sostenibilidad del trabajo informativo.

El exilio se ha convertido en una constante para el periodismo centroamericano durante los últimos años. El caso más crítico sigue siendo el de comunicadores nicaragüenses, pero, según estimaciones de organizaciones civiles —reconociendo además un probable subregistro—, en Costa Rica hay más de 150 periodistas centroamericanos en condición de exilio, incluidos profesionales de países como El Salvador y Guatemala.

Romeu destaca que el exilio es la expresión más brutal de la represión hacia la prensa, ya que conlleva un complejo proceso de reinvención para el periodismo que, fuera de sus países, buscan continuar informando. Según él, la comunicación desde el exilio tiene un impacto significativo, sirviendo como un puente de esperanza y conexión con comunidades que ya no tienen acceso a información veraz e independiente. “Ese trabajo, que puede parecer agotador y minucioso, evidencia que el periodismo es definitivamente una herramienta de cambio”.

Entre los casos más emblemáticos está el de Julia Corado, exdirectora de elPeriódico en Guatemala, un medio que cerró en mayo de 2023 debido al asedio del gobierno de Alejandro Giammattei. Otro caso destacado es el de El Faro, que en 2023 trasladó su estructura administrativa y legal a Costa Rica, argumentando la “falta de condiciones para seguir operando” en El Salvador.

El futuro de la libertad de prensa en la región dependerá de la implementación de cambios estructurales que protejan a los periodistas y garanticen un entorno seguro para su labor. La lucha contra la censura, la represión y el hostigamiento requiere políticas públicas que fortalezcan el acceso a la información, la pluralidad mediática y la independencia editorial. Además, es crucial que los gobiernos respeten los estándares internacionales de derechos humanos, mientras la sociedad civil y los organismos internacionales continúan exigiendo el respeto y la promoción de estos derechos fundamentales. Solo mediante un esfuerzo colectivo será posible garantizar que el periodismo florezca como un pilar esencial de la democracia y la justicia social en la región.

Periodista: Guadalupe Solís Lacalle